映画のタイトルと同じ題名を持つの歌。

フレディ・マーキュリーという一人の半生を映画にした作品、「ボヘミアン・ラプソディ」を観て来た。

https://youtu.be/H7umx1jgkoQ

映画のタイトルと同じ題名を持つフレディ作詞作曲の歌、

「ボヘミアン・ラプソディ」

その歌詞は、こう始まる。

Is this the real life

Is this just fantasy

Caught in a landslide

No escape from reality

「ボヘミアンラプソディ」歌詞

これは現実だろうか

これはただのファンタジーだろうか

土砂崩れが襲いかかってきた

所詮、現実からは逃れられないのさ

フレディ・マーキュリーは、どんな現実から逃れたかったんだろうか?

- 映画「ボヘミアンラプソディ」について

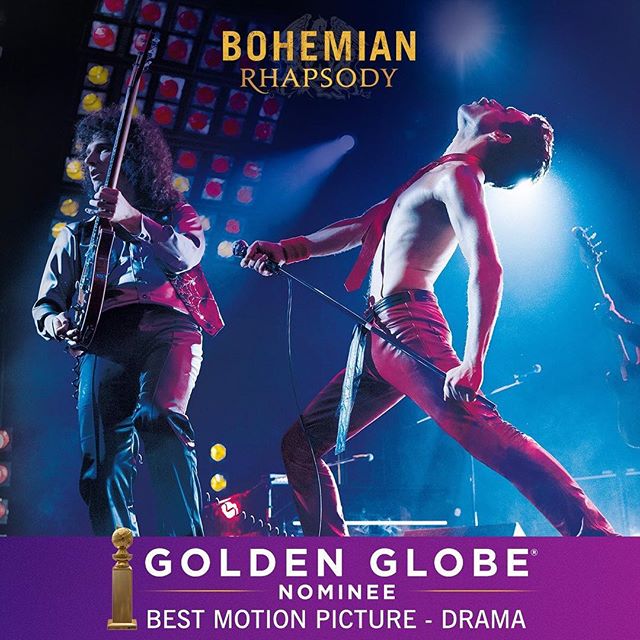

「ボヘミアンラプソディ」という映画は、45歳で他界したイギリスのロックバンド、QUEENのヴォーカリスト フレディ・マーキュリーの半生を追った、事実に基づいている半ドキュメンタリー作品である。

QUEENが結成されるところから、最高のパフォーマンスだと称される1985年のアフリカチャリティ野外ライブ、LIVE AIDのステージまでを創作や誇張も交えて、再現されている。

キャスティングは、本当にお見事なほどに本人らをかなり忠実に再現していて、特にギターのブライアン・メイは、本人とうり二つの双子にしか見えない。

そして、何よりも素晴らしいのは、LIVE AIDのステージを現存する記録動画と寸分違わずに、衣装も細かな演技も、ピアノ上に置かれていた飲み物の量や位置すらも全て再現していたこと!

ウォーリーをさがせ以上に、あの再現シーンは粗を見つけられないくらい、パーフェクトに作りこんであった。そして、当時の衛星中継を見た友人曰く、放映されたときに映った、足をぶらぶらさせてたスタッフのしぐさもカットせず再現していたらしい。それを知って、ますますこの映画の製作チームを尊敬する次第です。

映画の評価も非常に高く、私よりも年下のQUEENを知らない世代にも、彼らの音楽や個性を知らしめる重要な役割を担ったと思う。

でも、そんなありきたりの感想を書きたい訳ではない。

セクソロジスト目線の雑感

- 純真オトメな映画版フレディ・マーキュリー

女装子を数多く見て来たセクソロジストとして、物申す。

今回、監督が意図したフレディ像というのは、

「迷子の子猫ちゃん」だったのではないかな?と思う。

ネタバレになるが、一番最初に「迷子の夢見がちな子猫ちゃん」フレディの要素を感じたのは、生涯のソウルメイト、メアリーへのプロポーズシーンでの表情。あのシーン、思わずつぶやいてしまった。

「オトメだ。オトメがおる。あれはクィーンでもプリンセスでもない、オトメだ。」

人によっては、感動のシーンだったと思うが、私の中のオトメ男子センサーが発動した瞬間だった。監督の指示なのか、フレディを演じた主演俳優のルックスが醸し出した私の勝手な連想なのか。

ともかく、それ以降のフレディが「自分大好きなオトメ子猫ちゃん」にしか見えてこなかった。キングのコスプレしてても、ゲイクラブに繰り出しても、髭を生やしても、あふれんばかりの純真なオトメ感。

それが監督の意図したこの映画でのキャラ設定であれば、素晴らしいし、主演のラミ・マレックの演技力にも拍手と称賛を送りたい。

もちろん、天国にいる本人は、あんな純真オトメではなく、もっとプライドの高い女王様だっただろうけれど。

- フレディ本人への個人的見解

フレディのセクシャリティがどのタイプだったのかは、天国にいる本人にインタヴューしなくてはわからないけれども。

いろんな性的嗜好を持つ人たちを見て来た私が、この映画の後に動画や写真から判断するフレディ・マーキュリーは、おそらく、スイッチと呼ばれるセクシャリティだったんじゃないかな、と思う。スイッチというのは、電気のスイッチのようにオンオフ入れ替わるセクシャリティ。

分かりやすく言えば、攻めも受けも出来るタイプ。ゲイであり、ヘテロであり。バイセクシャルと言えばそうかもしれないけど、根底はゲイかな。

写真や動画の表情を見てると、心の性別は、たぶん女。

自分大好きで高慢だけど、さびしがり屋。

私を見て観て見て観て!この素晴らしい私を!

かまってほしいときには、かまいなさいよ!もー!みたいな。

あと、フレディの理想の男性像は案外父親だったのかも。だから、マチズモに強い憧れを持ってて、髭を蓄え、ことさら肉体を誇張したり、さらしたりして、「俺は男の肉体をもつ自分が好きだ」アピールをしていたのかもしれない。

そうだとしたら、中身半分女子だよな。マザコンでなくて、ファザコンの女の子を隠し持つ息子。

ゾロアスター教は、勧善懲悪な部分が大きいから、自分の女々しい部分もコンプレックスだったのではないかな。彼がもし、自分の内なる女性性を受け入れられていたら、フレディ・マーキュリーという20世紀最高のパフォーマーは存在していなかっただろうから、コンプレックスは、スターとして存在するには必要不可欠な個性なのかもしれない。

もちろん、それは往々にして、本人にも周囲にも迷惑な猛毒な劇薬だけれども。

タイトルと曲に込められた意味

何故、この映画のタイトルが、

「Killer Queen」でも「We are the champion」でもなく、「Bohemian Rhpesody」だったのか?

スクリーンで乙女オーラ全開なフレディが豪邸に住み、乱痴気騒ぎをする寂しがりのクィーンへと変化していく中で、深夜、たった一人グランドピアノに座り歌うシーンがある。

歌うのは、このくだり。

Mama ooo

I don’t want to die

I sometimes wish I’d never been born at allママ、どうしよう

死にたくなんかない

こんな俺なんか生まれてこなければ良かったんだ

「ボヘミアンラプソディ」歌詞

自分なんて生まれてこなければ良かったなんて、なかなか出てくるフレーズでは無い。

そこまで、自分を追い込む理由はなんだったのか。

映画の最初、厳格なフレディの父がゾロアスター教の教義である善思、善語、善行の3つの徳について、事あるごとに口を酸っぱくして言っているのであろうシーンがある。もう、うんざりだと言い放って、夜の街にライブへと出かける若きフレディの様子が描かれる

親の期待にそぐえない自分。

ゲイなのにバイであろうともがく自分。

居場所が見つからない孤独な自分。

虚勢を張る、プライドの高いクィーンなフレディ。

映画でのフレディは、歳を重ね、音楽的に成功していくほど行き場のない迷い猫のように見えた。

フレディが、酒と男で紛らわそうとしても、あれほどの音楽的成功を得ても逃れきれなかった「現実」というのは、結局、自分のセクシャリティに対するコンプレックスだったのではないのかな。

苗字を変え、家族から半ば出ていくようにしていても、メアリー、バンドメンーを都度都度、実家へ連れ帰るフレディ。

家族という集合体に固執したフレディがこの映画では事あるごとに伏線として出している。

ゲイだって家族を作ることは出来る。

ただ、ヘテロやバイに比べると、たくさんの壁や面倒事は多い。

でも、本当はそれだけだ。

それだけだと言える時代を生きている私には、あの時代に生きたフレディにとって地雷であり、憧れであった「家族」という言葉や存在に対して、思い入れが少ないのかもしれない。

映画のクライマックスで、現実でも生涯最後となる恋人であったジムを連れて実家へと向かい、これから世界最大のアフリカチャリティライブに出演することを報告し、善思、善語、善行の3つの徳を果たしたと父に向って、誇らしげに伝えるフレディ。

本当は、ただ父親に認められたかっただけだったのかよ。

そう思わせるような構成にしたのは、この映画が興行的に大成功を収めていることに答えがあると思う。

すべての客層へ配慮されている点

フレディ・マーキュリーという天才を語るうえで、ゲイカルチャーやセクシャリティについて避けて通ることは出来ない。

この映画の本当に評価されるべきところは、想定されるすべての客層へ絶妙なバランスで配慮された演出をしていることである。

そして、監督が「家族」という伏線とともに、強くメッセージとして打ち出したのは、「セクシャリティ」でもある。

映画の中盤に、アルバム発表の記者会見で執拗にフレディへのセクシャリティについて問いただす女性記者が出てくる。

「音楽への質問をしてくれ!」そう言うブライアン・メイを無視して、再三繰り返されるゴシップな質問の応酬。

かっこいいロックミュージックを生み出すミュージシャンがどんなセクシャリティだとしても、音楽のクオリティに何が関係あるのだろうか?

大事なのは、作品が素晴らしいことであって、それ以外の部分はどーだっていい。

私には、そういうメッセージに思えた。

ちなみに、メアリーもヘテロに見えるだろうけれども、ジェンダー的には女性性が強い男性にひかれてしまうセクシャリティな扱いになってる。女同士の延長線にある友愛関係。私も同じセクシャリティだが自覚してるので、彼女のように失望を繰り返すことは無い。

フレディが憧れた母性

映画を観終わってから観た、LIVE AIDのアンコール。

フレディとブライアンだけのアコースティックな演奏。

「Is This the World We Created?」

こんな世界を僕らはつくってしまったのか?

チャリティライブに相応しいバラード、「Is This the World We Created」の出だしは、飢餓に苦しむ子たちを憂う表現で始まる。歌詞中で取り上げる、家庭を知らず愛情に飢えた子たち、それは過去の自分の姿でもあったのかもしれない。

歌詞の中で玉座に座るキングを引き合いに出すも、フレディは、キングではなく、クィーンにしかなれなかった。

でも、母性はきっと強かったのだと思う。

だから、彼は Father! ではなく、Mama!と歌ったのだ。

寄る辺ない子猫が恋い焦がれる居場所は、母親のぬくもりだと、本能的に知っていたから。

そして、彼の実母がそうであったように、母親はいつも子の味方だから。

フレディに誓ったこと

私にとって、「ボヘミアンラプソディ」という映画は、自分のミッションを天国のフレディに約束する、決意を再確認させられた映画になった。

誰もがお互いのセクシャリティを理解し、敬える世界。

I really want to creat the world all sexualty is free and equal.

政治や宗教、文化、さまざまな価値観があるけれども、私たちのセクシャリティは、生物学上の肉体的な特徴による2種類の区別だけには収まらない。もっともっと、複雑で多様性に富んでいる。

顔立ちがそれぞれに違うように、私たちの脳内に存在する、男性性と女性性のバランスも違う。生まれ育つ環境も、時代背景も、文化もすべて違う。

だから、私たちは自分と違う相手に恋という感情を持ち、何かを美しいと心惹かれるのだ。

いい音楽を生み出すのに、作り手のセクシャリティなど関係ない。

特別な誰かを愛しく感じることに、セクシャリティは重要だけれども、絶対的な基準ではない。

男が男を愛しても、女が女を慕っても、良いじゃない。

お互い、人間なのだから。

Mama ooo

「ボヘミアンラプソディ」歌詞

I don’t want to die

I sometimes wish I’d never been born at all

人を愛せるという素晴らしいギフトを持ちながら、

たかだかセクシャリティのことだけで、自分なんて生まれてこなければ良かったなんて自己否定をしなくてもいい。

そんな平等な世界を、私は皆さんと一緒に作り上げたい。

LGBTの皆さんのおかげで少なくとも、その土壌は出来つつある。そのためのレインボーセクソロジーなのだ。

天国のフレディにしてみれば、そんなの知らんがな!勝手にやんな、

と鼻で笑われそうだが、

過去のあなたみたいな人を一人でも救えるようになりたい。

そう、エンディングでスクリーンに映し出されるフレディに約束したからには、地道にコツコツ、自分なりのセクソロジー考察を発信していくだけである。

素晴らしい映画を製作してくれたブライアン・ジョーンズ監督と製作チーム、20世紀foxに心から感謝を捧げます!

Much LOVE Always

セクソロジスト にじの青